Special

宝石のように美しい一粒チョコを見ると、つい手が伸びてしまいますね。豊かな香り、苦味、酸味などが混ざり合った複雑なおいしさは甘いだけに終わらない。数あるスウィーツの中でもチョコレートは別格。そんな奥深いチョコレートの魅力をご紹介します。

ときどき無性にチョコレートが食べたくなることがありませんか。疲れている時に、一口食べるだけで、なんだか元気になってしまいます。子どもの頃大好きだったチョコレート。大人になったら、甘いから、太るから…と敬遠しがちですが、丁寧に作られたチョコレートは、少量でも満足できるはず。ぜひこの機会にワンランク上のチョコレートを楽しんでみては。

■チョコレートをおいしく食べるために

ヨーロッパでは、チョコレートはワインやコーヒーと同じように大人が楽しむ嗜好品です。産地や作り方によるカカオの香りの違いを味わうのが楽しみ。おいしく食べるためには、常温で食べるのがおすすめです。冷蔵庫に保存している場合は食べる1時間くらい前に出しておくといいです。飲み物はぜひ日本茶を試してください。普通の緑茶が驚くほど相性がよいですよ。

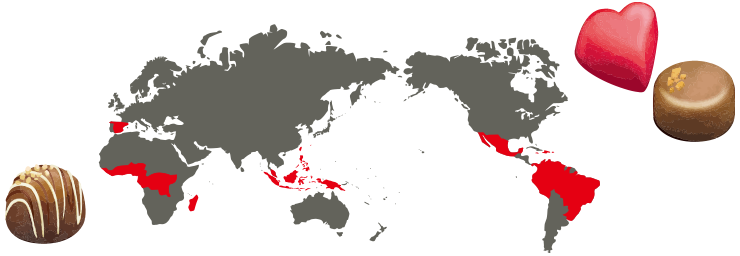

■チョコレートの産地

チョコレートの原料、カカオ豆は、赤道の南北緯度20度以内、年間平均気温27℃以上の高温多湿の地域でしか栽培されません。、メキシコ、ベネズエラなどの中南米と、ガーナなど西アフリカそして東南アジアが主な産地です。カカオはテオブロマ属カカオが学名ですが、テオブロマというのは「神様の食べ物」という意味で、中米のアステカ族の神話に由来しています。

■チョコレートの歴史

カカオ豆を人が口にするようになったのは、700年以上前と言われています。しかし現在のように「食べる」ようになったのは、わずか150年ほど前だとか。それまでは、チョコレートは「飲む」ものだったのです。チョコレートは、スペインが南米のアステカ帝国を征服したことで、ヨーロッパに広まりました。19世紀になってイギリスの会社がチョコレートを固めたものを発売し、スイスでミルクチョコレートが作られるようになりました。このようにして「食べる」チョコレートが広まっていったのです。

■日本のチョコレート

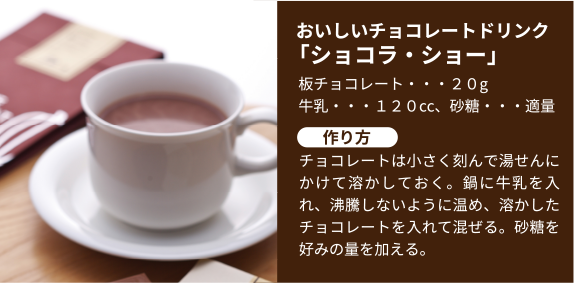

日本にチョコレートが上陸したのは江戸時代の後期といわれています。その時すでに食べるチョコレートが主流になっていたので、日本ではチョコレートは食べるものというイメージがありますが、最近は再び飲むチョコレートが注目されています。

■チョコレートとココアの違い

オランダのバン・ホーテンにより、カカオ豆からココアバターの一部を取り除く技術が開発され、ココアパウダーが発明されました。その後ココアに砂糖とバターを加えて成形する技術が生まれチョコレートの原型ができました。ココアをチョコレートドリンクということもありますが、ココアバターの持つコクが深まり、粉末のココアとはひと味違います。

■チョコレートは太る?

チョコレートは長年「太る」お菓子だと思われてきました。確かにココアバターや砂糖がしっかり入っているチョコレートは高カロリーです。しかし、カカオにはたんぱく質や食物繊維がふくまれ、またカルシウム、マグネシウム、亜鉛などのミネラル類やビタミンC、ビタミンEなどのビタミン類もバランスよく含まれています。上手に取り入れると健康効果もありそうです。

■健康の素カカオポリフェノール

ポリフェノールは、さまざまな病気の原因といわれる活性酸素の働きを抑えるといわれています。赤ワインに含まれていることが有名ですが、チョコレートのカカオポリフェノールは、赤ワインより多量に含まれています。

■テオブロミンのリラックス効果

カカオに含まれるテオブロミンという成分は、カカオの特徴である「ほろ苦さ」のもととなっています。そしてリラックス作用があるので、チョコを食べると、ストレスを軽減させてくれる効果が認められます。

■艶の秘密はテンパリング

おいしいチョコレート作りに欠かせないのがテンパリングです。温度調整によってチョコレートに含まれるカカオバターの結晶を安定させる作業です。結晶が最も安定する温度は32℃。この温度で作業することが大切なのです。テンパリングがうまくいかないと風味や口溶けが悪く、光沢のないチョコレートになってしまいます。

参考:日本チョコレート・ココア協会 http://www.chocolate-cocoa.com/index.html